La presente entrada reproduce en su integridad el ensayo «La pintura de Carlos Franco: la belleza de un mundo culpable», publicado originalmente en Carlos Franco. Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, 2004, pp. 65-75.

La pintura de Carlos Franco: la belleza de un mundo culpable

Con el inicio mismo de la década de los setenta, en 1971, un joven Carlos Franco (Madrid, 1951) comienza a exponer su pintura individualmente, en concreto en la Sala Doncel de Pamplona. Al año siguiente, inicia la que será una presencia constante en Madrid, y lo hará en el seno de la influyente Galería Amadís. Se abría en los setenta un período del arte español que en buena parte permite comprender el desarrollo de éste desde entonces. Oficialmente sepultado el grupo informalista español El Paso en 1960, lo que no quiere en modo alguno decir que supusiera el abandono de la abstracción por parte de sus representantes anteriores, un grupo de jóvenes pintores regresa a la figuración en la década de los sesenta. Son los años de un desarrollo crítico del pop, pintura figurativa que se sirve de las provocadoras estrategias de un mundo del arte, el anglosajón, radicalmente transformado por la incorporación de lenguajes, códigos y usos de los medios de comunicación de masas, como la fotografía, el cómic, el cartel o el cine. Si los jóvenes norteamericanos se dirigen al pop como respuesta a las prácticas expresivas de sus mayores, que habían devenido en muchos casos retóricas, es decir, el expresionismo abstracto, los españoles se enfrentarían al informalismo representado canónicamente por el grupo El Paso. De entre el amplio número de artistas que se arrojaron a nuevas prácticas figurativas en la España de los primeros sesenta, se desarrolló un grupo que practicaba un lenguaje apartado del academicismo para emplear los recursos aprendidos del arte pop. Como ocurriría en Italia, o Francia, empero, esos instrumentos mismos asumidos del pop anglosajón eran en buena medida reinterpretados hasta subvertir la generalizada ausencia de compromiso o la afirmación por una delectación estética desproblematizada, o cuanto menos optimista, manifiesta en los representantes más activos del pop norteamericano o inglés. La fotografía se convierte entonces en un modelo para el resto de las artes por su inmediatez conativa. Y es que aquellos artistas europeos críticos pretendían hacer del arte un testimonio, un documento social relevante de afirmación y conciencia. En España algunos de los nombres más representativos de estas prácticas los constituyen Equipo Realidad (formado por Jordi Ballester y Joan Cardells), Anzo (pseudónimo de José Iranzo Almonacid) o Equipo Crónica (constituido por Rafael Solbes y Manolo Valdés).

La figuración de los setenta no es menos rica en recursos, y a menudo adopta los tintes irónicos de las prácticas de los sesenta que mejor han perdurado con el paso del tiempo. En muchos casos puede hablarse de una pintura lúdica en relación a algunas de las estrategias más logradas de los años setenta. Las huellas formales y estilísticas del pop siguen presentes y Luis Gordillo (Sevilla, 1934), de quien puede afirmarse que es uno de los más esforzados artitas que se dirigen hacia una ruptura de los límites entre abstracción y figuración, es erigido por una nueva generación de pintores como su maestro titular. Juan Antonio Aguirre (Madrid, 1945) adscribe bajo el nombre de Nueva Figuración a una nómina de artistas heterogéneos que, aun compartiendo algunas características, no firman manifiestos ni afirman formar un movimiento artístico exclusivista, actividades ambas, en cambio, definitorias de los representantes de las diversas vanguardias artísticas anteriores a la Segunda Guerra Mundial (Movimiento Futurista Italiano, el Dada de Berlín, el Dada de Zurich, el Grupo Surrealista formado por André Breton, et. al.). A menudo se piensa en Aguirre, Carlos Alcolea, Carlos Franco y Guillermo Pérez Villalta cuando se evoca el nombre de Nueva Generación. Es incorrecto. Pese a cuanto habría de significar efectivamente en el arte español inmediatamente posterior, para entre otros, y de modo muy acusable en las obras de Alcolea, Franco y Pérez Villalta, Juan Antonio Aguirre comenzó a hablar de Nueva Generación para presentar las obras de un grupo de artistas nacidos entre 1929 (el mayor de todos ellos era Barbadillo) y 1945 (Aguirre era el más joven) en una exposición sin título dirigida por el propio Juan Antonio Aguirre en la Galeía Amadís de Madrid en mayo de 1967 que presentaba obras de trece pintores: José Luis Alexanco (Madrid, 1942), Anzo (Utiel, Valencia, 1931), Elena Asins (Madrid, 1940), Manuel Barbadillo (Cazalla de la Sierra, Sevilla, 1929), Manuel Egido (Madrid, 1939), Jordi Galí (Barcelona, 1944), Pedro A. García Ramos (Huelva, 1942), Julián Gil (Logroño, 1939), Luis Gordillo (Sevilla, 1934), Julio Plaza (Madrid, 1938), Jorge Teixidor (Valencia, 1941), José María Yturralde (Cuenca, 1942), y mismo Aguirre (Madrid, 1945)[1]. Aguirre, licenciado en Filosofía se erigió en el soporte teórico del grupo, a la par que en activo gestor, gracias a la influencia que ejercía sobre la madrileña Sala Amadís. En 1969 publicó el ensayo Arte Último. La “Nueva Generación” en la escuela española, en el que se elaboraba una crítica por momentos agresiva del informalismo español. Para Aguirre, el informalismo de los cincuenta y sesenta perjudicó la imagen del arte español en un mercado internacional al que crecientemente se acercaba una España nominalmente sumida hasta 1975 en una dictadura militar. El informalismo, en opinión de Aguiire, contribuía a fomentar la imagen de un país anómalo y deficiente respecto a una Europa intelectualmente avanzada. Puede decirse que entre los siglos XVII (con la llegada del ocaso del Imperio de los Austrias) y el siglo XIX, España se convierte en un lugar marginal que acusa respecto a sus vecinos un endémico subdesarrollo. Con la revolución romántica y los viajeros que en el XIX se dirigen a España, el mito de un país incomprensible por su sumisión a ritos e ignorancias ancestrales se perpetúa. España era considerado entonces un país salvaje en el que uno podía vivir mil aventuras. Para los románticos de salón, España era una suerte decimonónica de parque temático. El informalismo ofrecía a Europa lo que se esperaba de España: un dramatismo y una brutalidad tópicos. Pero la crítica de Aguirre va más lejos, llega a sugerir, aunque nunca empela el término, que el informalismo es sensacionalista: toda la pintura occidental en boga del momento se aparta de la figuración y se convierte en instrumento de la expresión de una subjetividad poderosa e impositiva que desea comunicarse de modo empático con su espectador. Es decir, que por una parte los pintores españoles que ansiaban lograr reconocimiento internacional pintaron lo que se esperaba de ellos y en segundo lugar, tuvieron la fortuna de que lo que hicieron se aproximaba mucho a los usos plásticos de moda. Si estos dos argumentos parecen poco sólidos en la denuncia de Aguirre, sí en cambio se antoja más inquietante y fértil para su reflexión una tercera acusación en la que ataca a los pintores informalistas de una cierta autocomplacencia, de la repetición de unos signos y un lenguaje más por rutina que por una motivación necesaria. Es decir, que con la repetición incesante de los mecanismos plásticos de la pintura informalista, se pervierte la originaria motivación de la liberación de lo reprimido para, en cambio, manifestarse en una retórica aceptable y manipulada para su consolidación en el mercado. En palabras de Aguirre, “el informalismo nace de una vocación de anarquía, de una postura trágica, de un pesimismo vital. Después se mistifica, cambia. En la medida en que su forma se ha objetivado, popularizándose un vocabulario informalista, se da una subjetivación que amplía, llegando a contradecir, el significado primitivo”[2].

Una ansiedad comunicativa que permita dar cuenta de la experiencia del subdesarrollo (y al hacerlo, superarla), y que al mismo tiempo pueda ser reconocida y valorada internacionalmente (en los años últimos de la dictadura viajar al extranjero era algo más común por lo que el conocimiento del mundo del arte internacional llegó a ser mucho mayor que el que se tenía anteriormente) es lo que manifiestan los creadores posteriores al informalismo, tanto los activistas de un pop crítico, como los miembros de aquella “Nueva Generación”, así como sus inmediatos seguidores: Carlos Alcolea, Carlos Franco y Pérez Villalta. España quería de nuevo, ocasión que provocó no pocas disyuntivas, subirse al Tren de la Historia.

Un testimonio de la época permite comprender el que se constituye en privilegiado atributo de esta nueva pintura desarrollada en los años setenta y de la que Carlos Franco es uno de sus más destacados protagonistas. Con motivo de su exposición en abril de 1976 en la Galería Vandrés de Madrid, Guillermo Pérez Villalta (Tarifa, Cádiz, 1948) escribe, como acostumbra a hacer en las sucesivas publicaciones de su obra, un prólogo al catálogo editado para la ocasión. En el texto, y refiriéndose, entre otros, a Juan Antonio Aguirre, Rafael Pérez Mínguez, Carlos Franco y a sí mismo, nombres todos ellos a los que engloba bajo el término de “generación”, afirma que existe una característica común que define sus respectivos trabajos. “Las obras de nuestros mayores (inmediatos) –escribe Pérez Villalta- se articulan en canales de expresión unilineales, se limitan al desarrollo de ideas únicas que condicionan una sola lectura posible. Y, frente a la obra-tesis de los años sesenta, nosotros proponemos la ocultación, complejidad y lectura atenta de la obra”[3].

Una peculiaridad de estos pintores estriba en que sus obras remiten a acontecimientos de sus propias biografías. Es frecuente, por ejemplo, encontrar retratos de grupo en los que se documentan sus vestimentas habituales, sus lugares de reunión predilectos, y en los que se nos ofrecen sus personajes en actitudes informales y distendidas alejadas de la rigidez académica. Paralelamente, un número importante de las obras de estos pintores, se constituye en elaboradas escenas de corte religioso y mitológico, un repertorio que hasta el academicismo del siglo XX fue marcado por los modos compositivos heredados tanto del Humanismo, como del Barroco, pero ausente de la mayor parte de la escena artística de vanguardia durante las últimas décadas. Unos y otros temas permiten valorar una de las características más notables de esta nueva pintura, la calidad de sus estructuras compositivas en las que sus numerosos y heterogéneos elementos establecen relaciones de una lograda unidad formal.

En el mencionado texto escrito por Pérez Villalta, apuntaba el pintor a la complejidad de las composiciones pictóricas de sus compañeros de generación, al tiempo que caracterizaba su propia pintura y la de aquellos de manierista[4]. Maniera (es decir, el muy personal modo de representar un tema específico; por cierto que la selección misma de los temas es relevante para la propia definición de la manera de un creador) y dificultad pueden considerarse dos conceptos capitales en la estética de Carlos Franco.

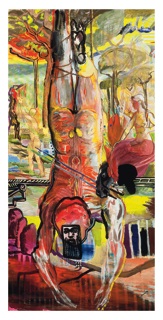

La lectura de los cuadros de Carlos Franco es una tarea que parece retar conscientemente a aquellos que piensan en la falta de idoneidad de la pintura hoy. Nuestra mirada está acostumbrada a los usos y abusos tecnológicos: una visión incesante, a menudo un vistazo nacido muerto. Vertiginosidad que impide con frecuencia la reflexión de lo que se ve, y que, como ya presagiaron Theodor Adorno y Max Horkheimer en su ensayo Dialéctica de la Ilustración (Dialektik der Aufklärung), de 1944, se constituye en mecanismo represor del desarrollo, de la conciencia de los ciudadanos en aras de una uniformidad al servicio del poderoso. Uno de los elementos que dificultan la interpretación de la pintura de Carlos Franco es su referencia contumaz a asuntos de la mitología clásica: referencias explícitas en muchos de sus títulos e implícitas en ese aire báquico o bucólico de algunas de sus composiciones y que de modo empático parece sugerir bacanales, parnasos, paraísos. La mitología clásica resulta hoy ajena a un número creciente de espectadores. Es cierto que hay muchos lectores, incluso voraces, cuya memoria literaria no es anterior a, digamos, García Márquez. Pero la dificultad en la comprensión o desvelamiento de los misterios representados en las obras de Carlos Franco no se limita al reconocimiento o desciframiento del tema representado, sino que la discernibilidad de su propia composición formal resulta ardua. Penetrar en el ocultamiento temático y formal de las pinturas de Carlos Franco es una aventura que demora y reta la concentración del espectador.

La de Carlos Franco es una pintura dedálica, excesiva, en la que se sucede un número ingente de planos y en la que se desafía la perspectiva central integradora del conjunto, idealmente transitable para el espectador. Para abundar en la dificultad interpretativa de sus obras, un aspecto de sus figuras resulta decisivo. Éstas no se construyen, como habitualmente, a través de un perfilado que determine con rigor la forma de las cosas. Las siluetas de cada una de ellas, así como el espacio en el que se presentan, poseen contornos nítidos y aun potentes. Sin embargo, y al contrario de lo que ocurre tradicionalmente, en lugar de presentar un único perfil, existe en cada uno de sus elementos formales una superporción de contornos. De este modo, las formas parecen inestables, como ocurre cuando la ebriedad nos convence de que todo baila a nuestro alrededor con nosotros. Los mecanismos de la visión que empleamos habitualmente para desarrollarnos en el mundo no resultan adecuados para penetrar en las ensoñaciones de Carlos Franco. La superposición de imágenes hace pensar en el palimpsesto: testimonio escrito que permite vislumbrar la existencia de escrituras que se han sucedido en el tiempo, pero que pese a esforzados intentos no son enteramente reconstruibles. Algunos grupos de pinturas del Paleolítico en el Norte de España y Sur de Francia muestran superposiciones de perfiles de animales de distintas especies, como si en ellas se procediera a un intento de corrección, o manifestaran la caducidad de esos ritos y ceremonias a los que, como se estima, esas pinturas servían de auxilio. El propio Carlos Franco se ha acercado a la definición del palimpsesto en una de sus declaraciones apodícticas: “mantener mi «forma» o «maniera» de registrar lo visto (tanto interna como externamente) en todas las fases del cuadro. (Esto implica un cuadro con fases)”[5]. Resulta casi inquietante que un pintor obsesionado por el palimpsesto, el añadido que pretende borrar la escritura anterior, fuera el responsable de una obra pública de notable interés. En 1988 el Ayuntamiento de Madrid convocó un concurso restringido en el que competían Carlos Franco, Sigfrido Martín Begué y Guillermo Pérez Villalta para la decoración de la fachada de la Real Casa de la Panadería, eje de uno de los cuatro lienzos de la Plaza Mayor de Madrid, construcción del siglo XVII. El jurado falló a favor de Carlos Franco, quien en 1993 concluía una decoración mural en la que recurría a personajes de la mitología grecolatina (como Baco, Proserpina o Cibeles) y otros, tales como un putto que lleva un pan sobre su cabeza, un sabio leyendo que recuerda compositivamente a San Jerónimo (de hecho está acompañado de un león como en la iconografía tradicional del santo) o una representación del tema del pintor y la modelo, tan caro al artista, para elaborar una alegoría de la Villa y Corte (Madrid). Hay un aspecto crucial en este acontecimiento: la decoración mural de Carlos Franco vino a clausurar la posibilidad de contemplar los muy dañados frescos que había exhibido el edificio hasta entonces, decisión ésta tomada por el Ayuntamiento ante el estado de deterioro de las pinturas originales. En un edificio emblemático de Madrid, lienzo público y monumental, y en el que Carlos Franco realizó una alegoría de la ciudad, el artista consumó un ejercicio de palimpsesto que reúne de un modo profusamente congruente los atributos de la categoría estética y moral de lo barroco.

La dificultad de una lectura interpretativa, la sucesión de escrituras que se contestan, se corrigen y la articulación de las composiciones mediante la yuxtaposición de fragmentos apuntan a una naturaleza melancólica, o al menos al convencimiento de la inexistencia de criterios de orden y felicidad perpetua por parte del artista. Fragmento, palimpsesto, yuxtaposición, imposibilidad de acceder al contenido esencial, son las manifestaciones de un pensamiento atormentado y engrandecido por la culpabilidad.

La ofuscación con la que el pintor distorsiona a sus personajes hace pensar en una obsesión por el descentramiento de la personalidad, ya definitivamente carente de asideros universales inmutables obedecidos bajo la apariencia de un carácter voluntario. Es cierto que existen precedentes plásticos de esta distorsión y multiplicación de las siluetas de los personajes, como la figura femenina Maniquí de Barcelona (1927, óleo sobre tabla, 198 x 149 cm) de Salvador Dalí que parece ofrecer una imagen externa e interna del sujeto al tiempo que parece mostrarla en positivo y negativo; el resultado es una fetichización inquietante por cuanto cosifica a una mujer que provoca con su pose al contemplador, o sublima un objeto (el maniquí titular) que incita a un consumo más banal. El recurso a la superposición de perfiles es crucial en la pintura del dadaísta Francis Picabia en la que el artista parece desafiar el academicismo cubista que destruía la convencionalidad de la mirada facetando la composición mediante la representación simultáneamente sobre un mismo plano de distintas vistas de un mismo objeto. Así ocurre con El bello charcutero (c. 1935, óleo sobre lienzo, 92 x 73,5 cm) cuyo rostro compone a través de la superposición de los contornos de dos figuras no enteramente correspondientes. Picabia ya había procedido a pintar transparencias desde la segunda mitad de la década de los veinte: perfiles figurativos en ocasiones muy detallados que permitían vislumbrar las composiciones del fondo, completamente ajenas y de escala muy diferente. Un procedimiento que permitía la contemplación de dos escenas simultáneamente pero que imposibilitaba apreciar concentradamente una aislada de ellas. Más próximos en el tiempo, Julian Schnabel, David Salle y Singmar Polke parecen haber revitalizado las burlescas operaciones de Picabia que en la pintura de Carlos Franco adquieren una notable hondura.

En Carlos Franco, la dificultad es ebria. Sus composiciones permiten a la mirada abandonarse a un entramado tejido de exuberante cromatismo, o bien se constituyen en la conciencia de una penitencia: unas pinturas que parecen dirigirse al placer de la visión resultan en ocasiones inquietantes y perturbadoras. Y no únicamente porque pueda llamar la atención desde sus títulos sobre acontecimientos terribles. Entre 1999 y 2000 pintó, por ejemplo, una pareja de lienzos en cuyos títulos se anunciaba que las escenas campestres tenían lugar en Nagasaki, nombre que evoca casi necesariamente el segundo de los bombardeos de tropas norteamericanas sobre población civil japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En otras composiciones, al menos desde 1996[6], la configuración formal de uno de los árboles del paisaje, el conspicuo de entre todos los restantes, se ofrece formalmente al espectador con una asombrosa semejanza con las fotografías tomadas de los hongos nucleares, como los que azotaron, entre otras, a la población de Nagasaki. En este grupo de pinturas que no parecen obedecer a los criterios taxonómicos de la idea tradicional de “serie”, Carlos Franco parece confrontar en un único espacio gozo y tormento: en el seno mismo del placer se encuentra el dolor. Así ocurre, por ejemplo, en el mito medieval del Caballero Tannhäuser que inspiró a Richard Wagner el tema de uno de sus dramas musicales (Tannhäuser, estrenado en el Teatro de la Corte Real de Sajonia, Dresde, en 1845). El cantor Tannhäuser tañía sus palabras con un arrobo tan extremo que llegó, de acuerdo a la historia, a seducir con sus versos a la propia Diosa del Amor. Llevado como recompensa por Venus a su Monte, donde gozaría de ella, Tannhäuser que se sabe humano y mortal, después de un tiempo le pide a la diosa que le conceda, por piedad, volver al mundo. Hastiado del placer, el hombre quiere sufrir. Nietzsche se preguntaba en su primera obra filosófica, El nacimiento de la tragedia (Die Geburt der Tragödie), de 1872, cómo pudo ser posible que el género trágico surgiera precisamente allí donde siempre se ha considerado floreció la sociedad ideal, la democrática y bendecida por los dioses, Grecia Clásica.

Uno de los más interesantes aspectos de la pintura de Carlos Franco es su elaboración de una trama de soluciones provisionales corregidas, para ser posteriormente vueltas a corregir, en un proceso que está detenido cuando el pintor acaba la tela pero que parece lejos de haberse cerrado. El asunto está presente en la anteriormente señalada profusión de los perfiles de las figuras, pero parece tomar conciencia de sí, conducirse al abismo mediante una práctica desarrollada por Carlos Franco durante los últimos años: la utilización de imágenes previamente elaboradas para su reactualización, su corrección, o su enjuiciamiento. Para ello procede al escaneado de una pintura previamente finalizada. Una vez realizado, el artista manipula mediante ordenador su resolución cromática. Cuando la manipulación es aprobada por el pintor, se transfiere a lienzo mediante una impresión de tinta que posteriormente es fijada para concederle una mayor firmeza y durabilidad. La transferencia de Carlos Franco se aproxima más al proceder de Robert Rauschenberg que al de Andy Warhol, artistas ambos pioneros en las técnicas de estampación. En Warhol nos encontramos ante una práctica estereotipada en la que la misma imagen es reproducida de modo incesante e industrial y recubierta posteriormente para individualizarla con capas de pintura que no obedecen mayoritariamente a los contornos, a los perfiles, a la distribución lumínica de la imagen. Rausechenberg, en cambio, introduce un collage de imágenes sobre una misma trama plana. Sus diferencias, la yuxtaposición de su heterogeneidad notabilísima en cuanto a escala y naturaleza de las imágenes se ve derrumbada ante la coexistencia en una misma trama que parece destruir jerarquías. Si existe un orden interno en la selección de las imágenes, no resulta sencillo de afirmar. Antes al contrario, parecen obedecer a criterios que han perdido su razón o su clave, como el escaneado de un palimpsesto en el que se aprecian fragmentos de sus diferentes etapas cronológicas. La misma dificultad de lectura se acusa en Carlos Franco. Y ese volver insistentemente a la propia imagen recuerda al caso Factum de Rauschenberg. En 1957 realiza una de sus pinturas caracterizadas por la yuxtaposición visual en collage (no transferidas a tela en esta ocasión) en la que ha combinado fotografías: el retrato repetido de un hombre (como la disposición serial de Warhol), una pareja de fotografías de una misma arquitectura, aunque la segunda con un acercamiento mayor, una fotografía de paisaje que incide en los troncos de dos árboles altos, y fragmentos de un calendario. Por sobre el collage montado sobre lienzo, Rauschenberg ha cubierto algunas partes con pintura; pinceladas gruesas que incluso hacen percibir sus chorreones, que no llegan la composición sino que parecen llenar los espacios aún desnudos del lienzo que el collage no tapaba. Lo significativo es que inmediatamente después de su conclusión, Rauschenberg toma un lienzo de similar formato (157 x 90 cm) y repite uno por uno todos los movimientos que precisó para la realización de aquella primera pintura: ahí están y en el mismo orden los mismos fragmentos, las mismas fotografías repetidas. Y lo más relevante: la duplicación de unas manchas pictóricas que se querían inconscientes, azarosas, guiadas por el impulso no racional del autor. El procedimiento de Rauschenberg se constituye así en una serialización no maquinal, como la warholiana, sino como una serialización del gesto: una paradoja que oculta un desvelamiento de la retorización consciente y amanerada de la profusión de la personalidad de la que adolecía mucho de ese expresionismo de los abstractos norteamericanos, una crítica que como señalábamos al comienzo, se produjo asimismo en España respecto al informalismo del grupo El Paso. Si Carlos Franco comparte con Factum II su naturaleza crítica, en sus propias reformulaciones está ausente la parodia que es central en la obra de Rauschenberg. Las revisiones incesantes que elabora Carlos Franco sobre un mismo fondo compositivo dan cuenta de la dificultad, de la insatisfacción del resultado, y acreditan la pasión del proceso. Carlos Franco no parece atormentado por la imposibilidad de acceder al cuadro perfecto. Antes al contrario, se asoma venturoso a sus incansables asedios. Si el gesto le amenaza, manido, le abandona. Y emprende otro camino.

Carlos Franco arroja con una construcción pictórica de difícil interpretación una coherente traducción, o trasunto, o diferido de la existencia. La práctica de la mímesis, el concepto que ha edificado la teoría y la historia del arte occidental desde la Grecia Clásica, como un hacer del arte reflejo de la realidad, se pervierte en la obra de nuestro artista. Carlos Franco procede a una reflexión sobre lo real, pero sus consideraciones son de todo punto anticlásicas. Para Franco, la realidad es inasible, inestable, heteróclita, difusa, cuestionable. Sus productos son instantes detenidos por sorpresa, cuando un destello ilumina y congela la simultaneidad descentrada del acontecer, de la sinuosidad de los sucesos. Carlos Franco huye deliberadamente de la subordinación perceptual que habitualmente se arroja para interpretar el mundo y actuar sobre él. Parece haber descubierto la dicha del caos, o el terror del orden instrumental. Las cosas no son como parecen: vemos lo que estamos preparados para ver. Las cosas se aparecen. Sólo por sorpresa advierte el pensamiento el simulacro. Sólo inadvertidamente se roba a lo esencial de su ausencia de muerte.

Existe, por consiguiente, un desequilibrio entre lo que se ofrece y lo que se acepta para el dominio y la seguridad. Carlos Franco desvela el misterio que se oculta en la línea, en cuerpos translúcidos, como carentes de masa, que permiten ver la conexión que media entre todo lo que contingentemente existe, un aspecto que le distancia de su compañero Pérez Villata, quien en su madurez se ha decantado por el tratamiento más carnal, opaco, material de las anatomías de sus personajes. La obra de Carlos Franco es un constructo que por querer aferrarse a lo inestable, está condenada a ser un diferido. Nunca la instantánea late, pero recuerda el latido. La fotografía es, sí, un simulacro más, pero a diferencia del resto, no nos mira. Realidad y obra o realidad e instrumento de reflexión son diferentes. Si fuera cierto que el reflejo del espejo nos mirara, podríamos morir de miedo. O tal vez no, prisioneros cada vez más de una sucesiva insensibilidad, o indiferencia.

Carlos Franco ha escrito: “ante la inasibilidad formal de la realidad, el tema viene a ser un asa”[7]. El arte permite una afirmación de la realidad, pero asimismo falaz. Carlos Franco vindica el arte como un modo de aprehender una realidad antes inadvertida. Cada nuevo asalto es un triunfo para todos, pero la realidad será imbatible. Es cierto que las invenciones fotográficas han permitido congelar el movimiento hasta el punto de descomponerlo en unidades ínfimas, tanto como que anteriormente se recurrió a la óptica, a la perspectiva monofiocal, a la cámara oscura como instrumentros para aproximarse a la realidad. Sucesivamente se desahucian unas metodologías por otras, pero si algo diferencia nuestro estado cultural de los anteriores es la seguridad de la incapacidad de controlar la realidad. No existe instrumento de conocimiento que no pervierta, interfiera, manipule o modifique la realidad que pretende analizar. Vemos a través de los ojos de los que, antes que nosotros, se han atrevido a mirar. De vez en cuando se producen interrupciones anómalas que sólo después de un tiempo más o menos dilatado pueden ser comprendidas. No otra cosa ocurre cuando se dice de los grandes hombres que se adelantaron a su tiempo. Pero, como ellos, erramos. Carlos Franco ha afirmado que “las palabras científicas tienen el peligro de contar con lo desconocido como si se conociera. Desdramatizan el conocimiento gracias a la distancia de una técnica. De un conocimiento cristalizado en instrumento, en técnica. Sobre los huesos de los muertos uno parece más alto”[8].

La estrategia pictórica de Carlos Franco parece incomodada por la manifestación de la influencia. Pero no es sino la constatación de las deudas que tenemos respecto a los que nos han educado. Si existe una obsesión en la obra de Carlos Franco es la de la delimitación y alcance del concepto de “estilo”. Es fácil advertir en la obra de Carlos Franco la huella, el vestigio o la marca de otros creadores anteriores. Y si alguien pudiera ser señalado como maestro titular me aventuraría a identificar como éste a Picasso (huella explícita en su tratamiento del tema del pintor y la modelo), responsable de una nómina excesiva de innovaciones plásticas a las que llegó sucesivamente (desde la destrucción del facetado cubista hasta la reelaboración de un clasicismo monumentalizante) pero que alcanzó, llegado un punto, a simultanear como desafiante del credo esencial de la estética moderna de la motivización.

El descentramiento de la pintura de Carlos Franco es báquico, dionisiaco, laberíntico y entusiasta: el orden instrumental se desplaza. No es que se produzcan anacronismos (lo que supondría la alteración o perversión de un orden diacrónico o de progreso), sino una participación incesante de lo remoto y lo próximo (tanto temporal como espacialmente), una llegada abrupta de lo que se impone por ventura sobre una realidad demasiado constreñida. La magia, como se desvela en el título de algunas de sus obras y exposiciones, es un tema de frecuente investigación por parte del artista. Los cambios bruscos de escala de las figuras de sus composiciones pueden motivarse por una estructura simbólica, como ocurre en la perspectiva jerárquica del arte egipcio, precolombino o medieval en los que las figuras mayores son las representaciones de entidades de un orden superior, bien divinidades, bien los poderosos. La desproporción está presente asimismo en los dibujos infantiles en los que a menudo los padres son comparativamente gigantes: presentación evidente de la mirada del niño que ve en el adulto tanto al ente protector como a la figura de la autoridad o de la disciplina atemorizante. Todo en la pintura de Carlos Franco conduce a una suspensión de una racionalidad ordenadora, un abandono al imperio del deseo, pero en un mundo que, pese a su belleza, está marcado a fuego con el emblema de la culpabilidad.

Notas

[1] Una nueva exposición con distintas obras de esos mismos artistas se presentó como inauguración de un nuevo espacio: la galería Edurne de Madrid en diciembre de 1967; exposición ya anunciada oficialmente con el título de «Nueva Generación», aunque se incorporaron obras de Lola Bosshard, Gerardo Delgado, Pere Pages, mientras que Julio Plaza, entonces ya en Brasil, no tenía obras expuestas. Entre julio y septiembre de 1977 se celebró en el Palacio de Velázquez (Parque del Buen Retiro) de Madrid la exposición, asimismo comisariada por Juan Antonio Aguirre, Nueva Generación 1967/77 que conmemoraba los diez años de la exposición de Amadís. Presentaba obras del propio Aguirre, así como de Alexanco, Anzo, Asins, Barbadillo, Egido, Galí, García Ramos, Gil, Gordillo, Plaza e Yturralde (es decir, todos los de la convocatoria que tuvo lugar en 1967 en la Sala Amadís, excepto Teixidor).

[2] Aguirre, Juan Antonio: Arte Último. La “Nueva Generación” en la escuela española. Madrid, Julio Cerezo Estévez, Editor, 1969, pp. 12-13.

[3] El texto íntegro ha sido reproducido en Guillermo Pérez Villalta. Junta de Andalucía y Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, 1995, pp. 189-194. La cita procede de la página 189.

[4] En referencia a la generación de artistas de la que afirma sentirse parte, Pérez Villalta, éste subraya como determinante algo que, “yo me complacería en definir como un cierto manierismo” (Ibid.).

[5] Franco, Carlos: “La pintura como tema” en Carlos Franco. Harenes, comidas y paisajes. Madrid, Centro Cultural Conde Duque, 2000. p. 86.

[6] Sin título (1996, técnica mixta y pintura fluorescente sobre cartulina, 33 x 56 cm); composición que fue reproducida casi literalmente a escala ampliada en Sin título (2000, técnica mixta y pintura fluorescente sobre lienzo, 130 x 224 cm). En ambos casos, el árbol-bomba (una nebulosa y blanca mancha perfilada con un negro grueso) se encuentra en el registro superior derecho, próximo al centro, ligeramente sobre la cabeza del niño que protagoniza una escena de placidez familiar. La misma configuración formal del árbol más destacado como hongo nuclear aparece, y en un registro similar en Sin título (2000, técnica mixta y pintura fluorescente sobre lienzo, 138 x 254 cm). Es posible que el tema se remonte a 1995, fecha de una composición, Sin título (Técnica mixta y pintura fluorescente sobre cartulina, 40 x 75 cm). En ella de entre la masa boscosa y blanca, un contorno similar al de la bomba en negro destaca uno de los árboles. Únicamente a la vista de las obras posteriores podemos interpretar este ejemplo como el primero de la serie, a pesar de la levedad de la sugerencia en sí mismo.

[7] En «Algunas consideraciones en torno a mi obra», Cruce, n° 4, octubre de 1997, pp. 45-48. La cita procede de la página 45.

[8] Cfr. Carlos Franco. Op. cit., p. 48.

Pingback: Lo que se trae uno entre manos, se escapa entre los dedos. La obra de Aguilar Soria como materia de ilusión | juliocesarabadvidal